歯周病治療

医師による歯周病治療と合わせて、歯科衛生士が歯石除去や歯のクリーニング、予防など患者様のお口の状態をチェックし、良い状態を保てるよう管理いたします。

当院の歯周病治療の特徴

① ブラッシング指導により自宅で行うプラークコントロールを学んでいただきます。

② 歯周病についての説明を行い、全身疾患とのかかわりや生活習慣等について知っていただく

③ 歯周病の原因であるプラーク、歯石を除去し治療を行う

④ リコール、メンテナンスを行い症状の進行を防ぐ

歯周病の原因となっているプラークと歯石除去を行います。歯石はブラッシングでは取り除くことができませんので、特殊な器具を使い除去します。治療回数は歯周病の進行程度により異なります。2〜3回の治療で済む場合から、多くの回数にわわたる場合もあります。

治療により歯周組織が改善され、歯周ポケットの深さ(2〜3mm)が維持されればメンテナンスに移行します。その状況にあった、効果的なブラッシング法を指導します

歯周病治療の診療方針

下記内容を必要に応じて行なっていきます。

・プラークコントロール

・スケーリング

・ルートプレーニング

・歯周外科

・歯周病についての情報提供

お口の中を清潔に保つことが一番重要です。スケーリングとブラッシング(歯磨き)の両方が正しく行われていないと歯肉に健康を取り戻すことはできません。治療後の定期検診(メンテナンス)が非常に重要になります。

歯周病とは?

歯を失う原因のうち第一位は歯周病です。

放っておくと歯を失ってしまう歯茎と歯を支える骨の病気です。

原因はプラークの中の細菌による感染症である。

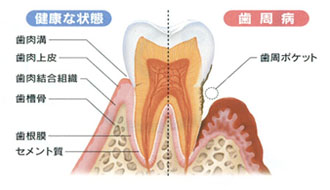

40才以上の8割がかかているとも言われている。歯と歯肉の境目にプラークや歯石がたまり歯周組織に炎症が起こる。プラークの中には歯周病を起こす細菌が存在する。これらの細菌が歯の表面から歯周溝(ポケット)に進行していき、またプラークがだ液と反応することで硬化(石灰化)して歯石となり歯の表面に付着、その歯石のまわりにまたプラークが付着してどんどんポケットの深いところに細菌が進入し周囲の組織に引き起こしていく。それにより歯周組織を破壊していく病気のことである。

歯周病の症状

初期では自覚症状に乏しく「サイレント、ディジーズ」とも言われ、歯周組織に炎症が進行していくにつれ、歯ぐきの腫れ、出血、歯の動揺、歯が抜け落ちてしまうことになる。

歯周病で抜歯を行った方が良いケース

・重度歯周病でグラグラし咬めない状態

・プラークコントロールが行えず歯周病菌の温床となっている歯がある状態

・噛む力が一部に集中し歯周組織を傷つけてしまうことがある歯

・その周囲の歯を支える骨にまで影響を与えてしまう可能性がある歯

歯を抜かずに治療するメリット・デメリット

メリット

・歯数の確保

デメリット

・プラークコントロールが難しい状態の歯は再発しやすい

・口腔内の細菌数が高いままになってしまい全身疾患への悪影響がでることも

歯を抜いた場合のメリット・デメリット

メリット

・歯周ポケットがなくなりプラーク、歯周病菌が減少する

デメリット

・歯がなくなるのでその後、歯を入れる必要がある

歯周病の原因

歯磨きで除去できなかったプラークの中に存在する歯周病菌による細菌感染が原因

- なりやすい人の特徴 -

・ 喫煙者(リスクは3倍以上)

・ ストレスや不規則な生活

・ 歯ぎしり

・ 口呼吸

・ 糖尿病

・ 妊娠中の人

口の中の状態と全身状態。歯並びや歯周病菌の種類や粘膜の形が影響します。生活習慣(喫煙など)それに関する病気(糖尿病など)遺伝的影響など、色々な要素が関わって、歯周病にかかりやすくなります。

あなたは大丈夫ですか?

3つ当てはまる人は油断禁物。6つあてはまる人は進行しています。

すべて当てはまる人はかなり進行しています。

〇歯肉を押すとブヨブヨする

〇歯が動く、グラグラする

〇朝起きた時口の中がネバネバする

〇ブラッシング時に出血する

〇口臭が気になる

〇歯肉がむずかゆい又は痛い

〇歯肉が赤く腫れている

〇固いものが噛みにくい

〇歯が長くなったような気がする

〇歯と歯の間に隙間ができてきた又は食物が挟まる

〇歯肉の色が赤黒い

〇冷たいもの、甘いものがしみる

〇歯茎から膿がでる

歯周病の検査

歯周ポケット検査

局所麻酔にて歯周ポケット内の歯石や炎症を起こしている歯肉部分を取り除きます。

歯周ポケットとは、歯と歯肉の間にできる溝のことを言います。

健康な歯肉の場合は深さは浅いです。

歯周病の場合歯肉腫脹により、歯肉が歯から離れるので深くなります。

2㎜ 健康な歯茎

3~4㎜ 軽度歯周病

5㎜以上 重度歯周病

X線写真検査

レントゲンにより骨の状態をみます。

動揺度検査

進行するにつれ歯のぐらつきは増します。

歯周病における

重症度別の処置内容

歯肉炎:歯周病になる手前の症状

歯肉のみに炎症がとどまっている状態。この段階であればプラークを除去することで健康な歯肉を取り戻すことができる。

症状はほとんどなく、歯磨き時の出血や軽く腫れる程度。

治療内容

スケーリングによりプラーク・歯石の除去

軽度歯周病:歯周ポケット3〜5mm

歯と歯茎の間にプラークや歯石が原因で歯茎が腫脹、出血しやすくなっています。

歯を支える骨にはまだあまり影響ありません。

見た目:歯間乳頭が赤く腫れて出血しやすい

痛み:ほとんどなし

日常:歯ブラシ時の出血、口の中がネバネバする

治療内容

歯周ポケット検査、スケーリング・ルートプレーニングによりプラーク・歯石を除去、ブラッシング指導

中等度歯周病:歯周ポケット4〜7mm

歯周ポケットが形成され歯石が深部まで付着。 歯を支える骨を半分くらい失っています。

見た目:歯がのびたようにみえる(歯根露出)、腫れがひどくなる

痛み:ぐらつきがでるので硬い物を噛むと痛む

日常:食事に支障、歯ブラシ時の出血、排膿があることも

重度歯周病:歯周ポケット4〜7mm

歯を支える骨がなくなってきて歯がぐらつきこのままだと歯が抜けてしまいます。

歯茎が下がり膿がでるなどの症状もあります。

見た目:歯がさらに長く見える、歯肉が大きく腫れる、歯が大きく動くようになる

痛み:咬めない、噛むと痛みを感じる、何もしていなくても重痛いような痛み(自発痛)、大きく腫れてズキズキ痛むことも

日常:特有の口臭、食事に大きく支障がでる、普段の日常生活に痛みによる支障がでることも

歯周病の治療法

ブラッシング指導

歯並びも歯茎の状態も人それぞれ違います。

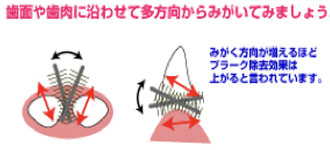

プラーク除去のため、あなたにあうブラッシング方法を紹介します。

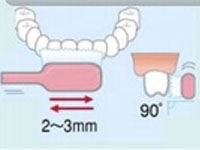

ブラッシング方法

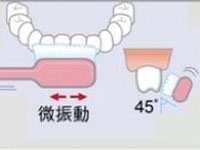

スクラッビング法 : 歯ブラシの毛先を90度にあて、2~3㎜左右に動かします。

バス法 : 歯ブラシの毛先を歯軸に対して45度にし、軽く微振動を与えます。

ローリング法 : 歯ブラシの脇バラで歯肉に押し当てながら回転させます。

歯間ブラシ

歯ブラシだけでは汚れが完全に落とすことができません。歯間ブラシを併用してきれいなお口にしましょう。歯間ブラシも色々な形があります。

慣れるまでは···

慣れてきたら···

スケーリング

スケーリングとは、スケーラーという器具を使用し、歯や歯根の表面(根面)からプラーク(歯垢)と歯石を除去することです。ハンドスケーラーや超音波スケーラー、エアスケーラーを用います。

スケーリングの必要性

歯周病菌はプラーク内に生息しており歯周病の原因となる菌をなくすためにプラークを除去する。またプラークがだ液と反応して生成した歯石は歯の表面に付着して凸凹をつくりプラークが付着しやすく、とれにくくしてしまうのでプラークとともに歯石の除去を行う必要がある。

スケーリングの特徴と流れ

歯周ポケット上や歯周ポケットの浅い部位に付着するプラークと歯石を除去するため比較的痛みも少なく回数もかからない。検査をして状態を調べスケーラーを用いて行う。

①手用スケーラー:歯肉緑上のプラークや歯石を除去するのに使用

②超音波スケーラー:毎秒25,000〜30,000サイクルでチップを振動させて水を出しながらスケーリングする

③エアスケーラー:毎秒3,500〜6,500サイクルの低い振動で歯を傷つけずにスケーリングを行える

歯周組織再生療法

歯周病で破壊された組織を再生させる方法「エムドゲイン、GTR、リグロス」等がある。

歯周組織再生療法はどんな症状の時に行う治療なのか

・歯周組織の破壊をうけた状態で治療することにより回復の見込める状態のもの

歯周組織再生療法で期待できる効果

組織の回復により、より健康的な状態にもどすことが期待される。歯が生えてくるときと同じような環境をつくり、歯周組織の再生を促す。

歯周組織再生療法の流れ

スケーリング等を行い、ある程度安定をはかってフラップオペを行い病的な歯周組織うやスケーリングなどで除去できなかったプラーク、歯石の除去を行ったのち、薬剤や膜を用いて再生を促し歯肉を縫合する。

フラップ手術 (歯周外科治療)

中等度歯周病以上の進行した歯周病に対して行う外科処置。 歯肉をメスで切開し歯肉を開いて根の表面に付着している歯石などを目視できる形にして除去し、その後に縫合する。

フラップ手術はどんな症状の時に行う治療なのか

・盲目的な状態では除去が確認できない

・歯肉などにより器具が到達できない

・歯槽骨が不正に吸収され骨整形が必要なとき

フラップ手術で期待できる効果

・ポケットの深さの減少

・より確実な除石

フラップ手術の特徴

歯周病関連細菌由来の歯根部セメント質に入りこんだ毒素を除去し、歯肉が再び付着しやすいように歯根表面をなめらかにする。

GTR (歯周組織誘導方)

フラップ手術時に除石等を行い感染源を除去したあと、GTR膜をはさみこみ縫合し、新たな歯周組織の再生を促す。

GTR(歯周組織再生療法)はどんな症状の時に行う治療なのか

・歯周ポケット4mm以上の付着の喪失

・歯肉退縮少なく十分な角化歯肉をもつ

・2〜3壁性の骨欠損

・2度分岐部病変

GTR(歯周組織再生療法)で期待できる効果

根面への上皮性付着を抑制し歯根膜組織を誘導させることにより骨の再生が期待できる。

GTR(歯周組織再生療法)の特徴

・膜への感染により骨再生や歯肉の回復が阻害されることもある

・保険適応外

骨移植

口腔内外から採取された自家骨を移植したり、ハイドロキシアパタイトやB-リン酸、3カルシウムなどの人口材料を骨欠損部に移植すること

骨移植はどんな症状の時に行う治療なのか

・カップ状の骨欠損

・2〜3壁性の骨欠損

・2度根分岐部病変

・インプラント埋入時、骨量増加したいとき

骨移植で期待できる効果

・自家骨や人工骨が生着することにより骨量が増加する

・歯茎が盛り上がり、ブラッシングがしやすい環境をつくる

骨移植の流れ

フラップ手術時、縫合前に欠損部に移植。

歯周病治療の流れ

歯周検査、プラークコントロール、スケーリング(縁上縁下)、歯周外科と症状によって検査していきながら進めていく。

① 歯周基本検査(一つの歯に対して全周計測する:6点法、レントゲン診断、噛み合わせチェック)

② 歯磨き指導

③ 歯石除去

④ メンテナンス

重度歯周病の場合:検査や歯石除去を繰り返します。歯周ポケットが現象しない場合は歯周外科を行うこともあります。

保険治療

検査内容:厚生労働省の定めにのっとった方法手順で進めていく

治療期間:歯周病が軽度なほど短く、重くなれば回数期間が増えいく

限界制限:許可されていない方法や薬剤、手順が行えない、CT撮影などができない

必要な治療回数の目安

軽度歯周病:1〜3回程度

中等度歯周病:3回〜5回

重度歯周病:5回以上

自費治療

検査内容:定め以外の方法も行える

治療期間:時間を多くとり、1回で終了できるようにしたりなど縛りがなくなる分、患者さんの希望にあわせることができる

必要な治療回数の目安

必要に応じ、希望に応じて決めます。

歯周病予防について

歯科医院でできること

虫歯や歯周病を初期の段階で発見できる。個人に応じたブラッシング指導を受けたり歯のクリーニングなどが受けられる。

リコールメンテナンス:病状悪化前に原因を除去

プラークコントロール:歯磨き指導やプロによるブラッシング

自宅でできること

正しいブラッシング:フロスや歯間ブラシ、洗口

よく噛む:生活習慣の改善

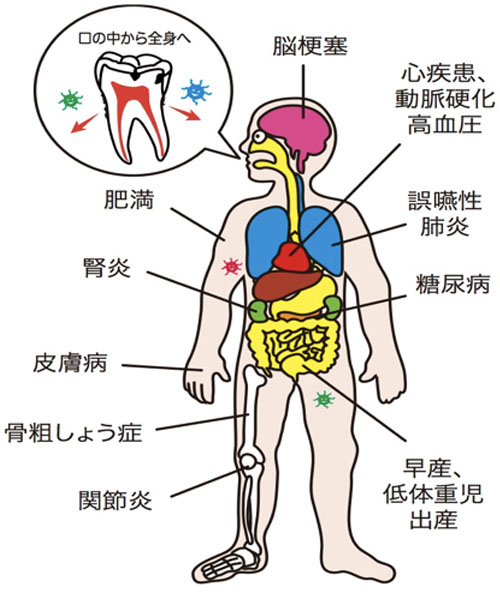

歯周病と全身疾患

歯周病菌が全身疾患の引き金になるってホントですか?!

歯周病が進行すると歯周病菌が血中にのって全身を巡るのです。

それが原因で血管がつまりやすくなり、心疾患·動脈硬化·高血圧·脳梗塞など、色々な病気がひき起こすことがわかっています。

歯周病と全身疾患について

・糖尿病

・動脈硬化(心筋梗塞、脳梗塞)

・誤嚥性肺炎

・早産

・低体重児出産

・骨粗鬆症

・メタボリックシンドローム

・認知症